c. Le cinéma américain : entre censure et émergence

Le cinéma américain entre 1965 et 1980 connaît une transformation significative dans la représentation de l’érotisme et des pratiques BDSM. Cette période, marquée par la libération sexuelle, l’essor du cinéma indépendant et le déclin du code de censure Hays, ouvre la voie à des œuvres qui explorent la sexualité sous un angle plus explicite et subversif.

Le remplacement du Code Hays par le système de classification MPAA permet une plus grande liberté artistique, notamment dans les représentations de la sexualité. Les mouvements féministes, LGBTQ+ et contre-culturels influencent la manière dont le sexe et les rapports de pouvoir sont abordés au cinéma.

Le succès des films de série B d’exploitation, érotiques et provocateurs, diffusés dans les salles spécialisées surnommées grindhouses, donne naissance à des sous-genres intégrant souvent des éléments de BDSM.

Le cinéma d’exploitation érotique

Le cinéma d’exploitation érotique américain ‘est développé entre 1965 et 1980, une période marquée par un relâchement des restrictions de censure et l’émergence de films destinés à choquer et à titiller les spectateurs avec des thèmes transgressifs. Le cinéma d’exploitation, souvent produit avec de faibles budgets, joue sur des sujets tabous pour attirer un public avide de sensations fortes, et le BDSM s’est naturellement imposé comme l’un de ces sujets.

Le BDSM est utilisé comme un symbole de déviance, représentant des comportements « interdits » qui défient les normes sociales. Les films mettent alors en avant des figures de domination et de soumission, jouant sur des rapports de pouvoir explicites ou implicites.

Les accessoires liés au BDSM (fouets, chaînes, menottes, cuir, latex) sont exagérés pour amplifier leur impact visuel, et les personnages dominants sont souvent représentés de manière hyperbolique, incarnant des figures sadomasochistes stéréotypées (maîtresses dominatrices, geôliers cruels).

Les intrigues jouent sur une combinaison de voyeurisme et de fantasme de revanche, et impliquent souvent des scénarios où des personnages (souvent des femmes) sont capturés, torturés ou humiliés avant de se libérer ou de retourner les rôles de domination.

Le BDSM est rarement exploré comme une pratique consensuelle ou positive. Il est généralement associé à la violence, à l’oppression et à la perversion. Cependant, certains films incluent des sous-entendus sur le consentement ou le plaisir dans ces pratiques, brouillant volontairement la frontière entre exploitation et fascination.

Parmi les films d’exploitation érotique avec des éléments BDSM !

Dans The Defilers (1965), de Lee Frost et David F. Friedman, deux hommes riches et blasés kidnappent une jeune femme et la soumettent à diverses humiliations. Ce film est un exemple de l’utilisation du BDSM comme un outil narratif pour choquer. La domination masculine y est montrée comme une violence brutale et non consensuelle, typique de l’exploitation érotique de cette époque.

Dans la série Olga (par exemple Olga’s House of Shame (1964) de Joseph P. Mawra), Olga, une femme fatale sadique incarnée par Audrey Campbell, dirige un réseau de prostitution et soumet ses victimes à des tortures et des humiliations. Emblématique de l’imagerie BDSM dans le cinéma d’exploitation, Olga incarne la dominatrice cruelle, utilisant des fouets, des chaînes et des cages pour maintenir son contrôle. Ces films jouent sur le fantasme de la domination féminine et le voyeurisme, tout en insistant sur la brutalité.

Dans The Centerfold Girls (1974), de John Peyser, un tueur en série traque des mannequins de magazines érotiques et les soumet à des traitements brutaux. Bien que moins explicite dans son imagerie BDSM, ce film explore les thématiques de domination et de contrôle sur des femmes, jouant sur des dynamiques de voyeurisme et de violence.

A l’intérieur de l’exploitation érotique on peut identifier plusieurs sous-genres.

Les films de Nazisploitation exploitent l’imagerie BDSM dans des contextes liés aux tortionnaires nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisant des figures de domination sadique et des scènes de torture.

Un exemple typique est Ilsa, la Louve des SS (1975), de Don Edmonds. Ilsa, interprétée par Dyanne Thorne, est une commandante sadique dans un camp de concentration nazi, qui torture ses prisonniers dans des expériences pseudo-scientifiques. Les costumes (uniformes serrés, bottes de cuir), les instruments de torture et les humiliations sexuelles sont utilisés pour choquer, tout en mettant en avant une esthétique explicitement sadomasochiste.

Le sous-genre Femmes en Prison met en scène des femmes emprisonnées, souvent soumises à des gardiens cruels, comme dans Caged Heat (1974) de Jonathan Demme, ou The Big Doll House (1971) de Jack Hill avec Pam Grear. Le BDSM est évoqué à travers des scènes de punition, de bondage ou de coercition.

Dans Sweet Sugar (1972) de Michel Levesque, une prostituée est envoyée dans une plantation-prison où elle est soumise à des traitements brutaux par ses geôliers. Ce film exploite l’imagerie de domination et de punition, mêlant bondage et violence sexuelle.

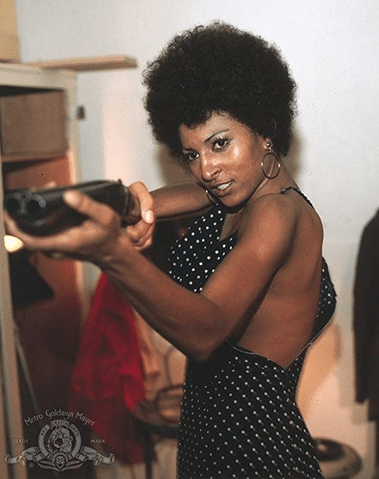

Pam Grier est également la principale vedette d’un autre sous-genre de cette époque, la blaxploitation, principalement joué par des Afro-Américains pour un public d’Afro-Américains, avec des histoires mêlant action, justice sociale, érotisme et violence, n’hésitant pas à inclure des dynamiques de pouvoir explicites et une imagerie chargée sur le plan sexuel, évoquant parfois des éléments de domination et de soumission.

Ces films mettent en scène des personnages féminins puissants, souvent hypersexualisés, jouant de leur sensualité pour obtenir ce qu’ils veulent. C’est le cas en particulier des deux meilleurs films avec Pam Grier en vedette, Coffy (1973) de Jack Hill, où elle est une infirmière qui traquent des criminels responsables de la corruption et de la drogue dans sa communauté, et Foxy Brown (1974), également de Jack Hill, où elle infiltre un réseau de prostitution pour venger son compagnon assassiné. Les scènes de vengeance et de capture incluent des éléments de domination et d’humiliation, bien que dans un contexte plus violent qu’érotique.

Pam Grier incarne souvent une figure de pouvoir féminin qui inverse les rôles traditionnels, exerçant un contrôle total sur ses ennemis.

Dans tous ces films, le cuir, les bottes, les corsets et les uniformes sont omniprésents, renforçant l’imagerie de domination. Fouets, menottes, cages, chaînes, et autres objets associés au BDSM sont utilisés pour leur impact visuel. Et donjons, prisons, camps, ou salles de torture sont des décors récurrents, soulignant la thématique de captivité et de contrôle.

Le cinéma d’exploitation érotique a été critiqué pour sa représentation stéréotypée et souvent violente des pratiques BDSM, qui étaient presque toujours montrées sous un angle non consensuel ou négatif.

Cependant, il a aussi contribué à rendre visibles ces thématiques, même si celles-ci étaient caricaturales, ouvrant la voie à des représentations plus nuancées dans les décennies suivantes.

Les films de Russ Meyer, célèbres pour leur esthétisme camp (basé sur l’exagération et l’ironie) et leur célébration des formes féminines, occupent une place singulière dans le cinéma d’exploitation américain. Meyer, actif principalement entre les années 1950 et 1970, se distingue par son style provocant, ses héroïnes surpuissantes et son approche décomplexée de la sexualité. Certains de ses films présentent des éléments qui se rapprochent du BDSM, à travers des dynamiques de domination, des personnages féminins dominants, et une mise en scène d’une certaine violence érotique.

Les héroïnes de Meyer sont en effet souvent des figures de domination physique et psychologique. Elles exercent un pouvoir quasi-absolu sur les hommes, à la fois par leur force et leur sexualité. Les hommes sont souvent dépeints comme faibles, manipulables, ou soumis.

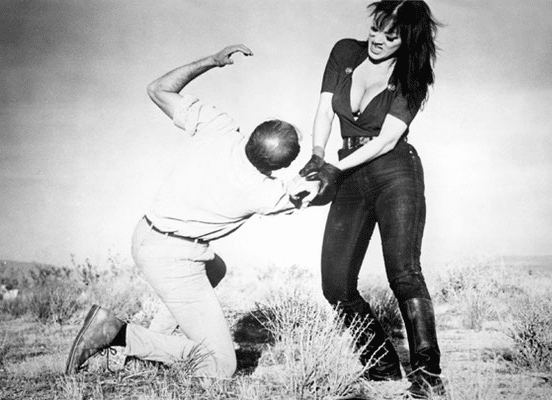

Par exemple dans Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965), trois femmes dures à cuire, menées par la redoutable Varla (Tura Satana), sèment le chaos dans le désert, usant de violence et de manipulation pour obtenir ce qu’elles veulent. Varla est une incarnation de la femme dominante. Elle contrôle les hommes et les soumet psychologiquement et physiquement. L’utilisation d’un langage corporel agressif et de tenues en cuir noir renforce l’imagerie sadomasochiste.

De même, Vixen! (1968) met en scène une femme mariée mais insatiable, qui manipule et domine sexuellement ceux qui croisent son chemin, hommes et femmes. Vixen utilise son charme pour contrôler son entourage. Sa sexualité débridée et sans limites reflète une certaine subversion des normes patriarcales.

Le cinéma d’avant-garde

Certains réalisateurs expérimentaux des années 1970 intègrent des éléments érotiques et BDSM dans des récits avant-gardistes, souvent comme métaphores politiques ou psychologiques.

Andy Warhol, avec des films comme Lonesome Cowboys (1968) ou Blue Movie (1969) intègre des dynamiques de pouvoir sexuelles, bien qu’elles soient présentées de manière ludique et non explicite.

Kenneth Anger, avec des films comme Scorpio Rising (1963), explore des esthétiques fétichistes, mêlant sexualité, violence et culture pop.

L’essor du cinéma pornographique

Le BDSM dans le cinéma pornographique américain des années 1965-1980 a occupé une place particulière, évoluant en parallèle avec l’assouplissement des lois sur la censure et l’émergence de ce qu’on a appelé l' »Âge d’Or du Porno ». Pendant cette période, des réalisateurs ont exploré des thématiques BDSM avec une plus grande liberté artistique, bien que ces pratiques aient souvent été représentées de manière sensationnaliste ou stéréotypée.

Avec des décisions juridiques comme Miller v. California (1973), qui redéfinissait l’obscénité, les cinéastes ont commencé à produire des œuvres explicitement sexuelles. Les années 1970 ont alors vu une prolifération de films « hardcore » diffusés dans des cinémas spécialisés, et certains ont intégré des éléments de BDSM.

Les années 1970 sont également marquées par une ouverture sociétale envers les pratiques sexuelles alternatives qui commencent à émerger dans la culture populaire. Mais si certains films traitent le BDSM avec nuance, beaucoup se limitent à exploiter l’imagerie et les pratiques pour leur charge transgressive, sans forcément explorer la dimension consensuelle ou émotionnelle.

L’imagerie BDSM comprend des costumes en cuir, des fouets, des chaînes, des corsets, des masques, et d’autres symboles associés à la domination et à la soumission. Les décors incluent souvent des donjons ou des pièces obscures, créant une atmosphère de mystère et de transgression.

Les intrigues mettent souvent en scène des figures d’autorité (maîtresses, geôliers, professeurs, etc.) exerçant leur contrôle sur des soumis. Les scénarios tournent autour de la punition, de la capture, et de l’humiliation, avec une forte charge érotique. Le BDSM est alors souvent représenté de manière exagérée ou stéréotypée, jouant davantage sur l’aspect visuel que sur une compréhension approfondie des pratiques ou des dynamiques relationnelles.

Parmi les films pornographiques incluant une dose de BDSM, on peut citer bien sûr The Story of Joanna (1975) de Gerard Damiano. Une variation sur Histoire d’O, ce film suit ne jeune femme qui tombe sous l’emprise d’un homme dominateur et qui découvre un monde de soumission et de plaisir. On assiste donc à une exploration explicite des pratiques de domination et de soumission, avec un accent sur les dynamiques émotionnelles complexes.

Plusieurs films de Radley Metzger sont intéressant aussi de ce point de vue, notamment The Image (1975), qui explore une relation BDSM entre une femme dominante (Anne), un homme soumis, et une autre femme introduite dans leur dynamique. Considéré comme l’un des films les plus sophistiqués de l’époque sur le BDSM, il met en avant des pratiques consensuelles et une exploration psychologique des dynamiques de pouvoir.

The Opening of Misty Beethoven (1976) du même Radley Metzger est une version pornographique de Pygmalion, où un homme transforme une prostituée en femme sophistiquée. BDSM : Bien que ce film ne soit pas explicitement BDSM, certaines scènes incluent des éléments de domination et de soumission dans un contexte ludique.

Le BDSM dans le cinéma pornographique américain des années 1965-1980 se situe à la croisée de la fascination esthétique et du sensationnalisme. Les réalisateurs de l’époque, tout en exploitant les thèmes de domination et de soumission, ont parfois réussi à créer des œuvres artistiques et complexes qui ont marqué l’histoire du cinéma pour adultes. Des films comme The Image et The Story of Joanna se démarquent par leur approche nuancée, alors que d’autres relèvent davantage du pur divertissement érotique. Ces œuvres ont contribué à populariser le BDSM, tout en restant dans un cadre souvent fantasmé et stéréotypé.

Le BDSM dans le cinéma mainstream

Dans le cinéma mainstream cette période, marquée par la libération sexuelle et une plus grande permissivité dans les représentations à l’écran, a permis d’explorer des pratiques et des relations auparavant taboues, bien que souvent de manière codée ou symbolique. Le BDSM est rarement présenté de manière explicite, mais il est souvent suggéré ou intégré à travers des thèmes, des costumes, des relations de pouvoir et des intrigues qui exploitent son esthétique ou ses dynamiques.

Le cinéma américain s’inspire parfois de films européens plus explicites, comme Histoire d’O (1975) ou les œuvres de réalisateurs comme Luis Buñuel ou Pier Paolo Pasolini, pour intégrer des éléments BDSM dans des contextes psychologiques ou narratifs.

Les années 1970, marquées par la désillusion post-Vietnam et la remise en question des normes sociales, ont vu émerger des films explorant des thèmes liés au pouvoir, à la violence et au contrôle, qui s’entrelacent avec l’esthétique et les thématiques BDSM.

Les films mettent souvent en scène des relations déséquilibrées où le pouvoir devient une composante sexuelle implicite. Ces dynamiques apparaissent dans des contextes psychologiques, comme dans les thrillers ou les drames psychosexuels.

Des costumes en cuir, des bottes hautes, des corsets et d’autres accessoires évoquant le BDSM apparaissent dans des contextes où l’érotisme est lié au pouvoir ou à la transgression. La violence dans certaines œuvres est chargée d’une tension sexuelle qui flirte avec les limites du consensuel, même si ces représentations restent subtiles.

Des personnages féminins utilisent leur sexualité et leur pouvoir comme des armes, incarnant des archétypes liés à la domination.

De nombreux exemples peuvent être trouvés dans un genre en pleine expansion à cette époque, le thriller érotique. Ces films se situent au croisement du film noir et du drame psychologique, mais avec une tension sexuelle accrue. Ils explorent des récits où la séduction, la manipulation et la violence cohabitent.

De nombreux exemples peuvent être trouvés dans un genre en pleine expansion à cette époque, le thriller érotique. Ces films se situent au croisement du film noir et du drame psychologique, mais avec une tension sexuelle accrue. Ils explorent des récits où la séduction, la manipulation et la violence cohabitent.

Le BDSM apparaît souvent en filigrane comme un élément dramatique renforçant la dynamique de pouvoir ou comme une manifestation des désirs interdits des personnages. Il est souvent codé, symbolisé par des accessoires, des comportements ou des dialogues qui suggèrent des pratiques de domination/soumission sans les montrer directement.

Des thèmes récurrents sont la dynamique de pouvoir et de contrôle, souvent dans des relations homme/femme déséquilibrées, l’exploration de la transgression et des désirs cachés comme moteur narratif. Le BDSM est alors une métaphore de danger, d’aliénation ou de perte de contrôle.

Dans A la Recherche de Mr. Goodbar (1977) de Richard Brooks, une jeune enseignante (Diane Keaton) mène une double vie en fréquentant les bars de New York, à la recherche d’expériences sexuelles et de danger. L’exploration du plaisir et du risque est un thème central. Certaines interactions sexuelles incluent des allusions à la domination et au contrôle, mettant en lumière les désirs ambivalents de la protagoniste et les dangers qu’elle court. Le film illustre la frontière floue entre désir et autodestruction dans un contexte de permissivité sexuelle croissante.

Klute (1971) de Alan J. Pakula met en scène une call-girl (Jane Fonda) et un détective enquêtent sur une disparition mystérieuse. Le film contient des sous-entendus sur des pratiques sexuelles déviantes dans les enregistrements et les témoignages liés à l’enquête. La tension sexuelle entre les personnages est aussi marquée par des jeux de pouvoir, avec des éléments de contrôle et de soumission implicites. Ce thriller psychologique mêle voyeurisme, pouvoir et contrôle, des thèmes parfois associés à la culture BDSM.

Dans Cruising (1980) de William Friedkin, un policier infiltre la scène gay BDSM new-yorkaise à la poursuite d’un tueur en série. Ce film plonge donc directement dans la culture BDSM gay, bien qu’avec une vision controversée et stéréotypée. Les clubs, les codes vestimentaires (tenues en cuir ou vinyle) et les pratiques sadomasochistes (bondage, flagellation) sont explicitement montrés. Il reste l’un des rares thrillers de l’époque à aborder le BDSM de façon frontale, bien qu’il ait été critiqué pour sa représentation négative de la communauté gay.

Dans la même veine, Hardcore (1979) de Paul Schrader, raconte l’enquête d’un père conservateur sur la disparition de sa fille, qu’il découvre impliquée dans l’industrie pornographique. Le film présente des clubs et des films pornographiques où des pratiques BDSM sont mises en scène. L’exploration de ce milieu sombre est marquée par une confrontation avec des tabous sexuels.

Dans Body Heat (1981) de Lawrence Kasdan, une femme fatale manipule un avocat pour qu’il assassine son mari. Le pouvoir de séduction de la femme fatale repose sur une dynamique de domination psychologique. Les scènes intenses de séduction et de manipulation évoquent un contrôle sensuel et une soumission émotionnelle. Bien que subtile, la tension érotique alimente une dynamique de pouvoir qui reflète des thèmes BDSM.

Dans Dressed to Kill (Pulsions) (1980), de Brian De Palma, une femme (Angie Dickinson) est assassinée après une rencontre sexuelle, et un témoin se retrouve mêlé à une intrigue complexe. Le film explore la transgression sexuelle et la psyché humaine, avec des sous-entendus BDSM dans les relations de pouvoir. Les scènes dans un club érotique incluent des costumes et des accessoires fétichistes.

Dans Les Yeux de Laura Mars (1978) d’Irvin Kershner, une photographe de mode (Faye Dunaway) a des visions de meurtres brutaux liés à son travail. Les photos de Laura incluent une esthétique BDSM explicite, avec des modèles enchaînés, ligotés ou en costumes fétichistes, reflétant une tension érotique sombre.

Le BDSM dans les thrillers érotiques américains de cette période est rarement explicite, mais il a ouvert la voie à une exploration plus directe des pratiques sexuelles dans les décennies suivantes. Ces films ont influencé les thrillers des années 1980 et 1990 comme Basic Instinct (1992) et 9 Semaines 1/2 (1986), où le BDSM devient un élément central de l’intrigue et de l’identité des personnages.

Mais des éléments de BDSM sont présents dans des films représentant tous les genres.

Orange Mécanique (1971), de Stanley Kubrick), situé dans un future dystopique, en est un excellent exemple. Alex, un jeune délinquant, se livre à des actes de violence et de viol avant d’être soumis à une thérapie expérimentale. Les scènes de violence stylisée sont souvent érotisées à travers des costumes et des accessoires fétichistes, comme les bottes, les bretelles et les masques, de même que le meurtre commis à l’aide d’un phallus géant. Les thèmes du contrôle, de la punition et de la soumission à une autorité supérieure (l’État) reflètent des dynamiques BDSM.

Autre film situé dans le futur, Barbarella (1968) de Roger Vadim) : une aventurière intergalactique, incarnée par Jane Fonda, traverse un univers étrange et érotique pour retrouver un scientifique disparu. Barbarella est capturée et soumise à des dispositifs de contrôle, y compris une machine orgasmique. Les costumes en cuir, les chaînes et les thèmes de domination/submission s’intègrent dans un univers ludique et kitsch. La méchante Reine Noire incarne une figure dominatrice classique, jouant sur les stéréotypes BDSM.

D’autres films sont situés à l’époque contemporaine, comme Qui a peur de Virginia Woolf ? (1966), de Mike Nichols. Un couple marié invite un autre couple à une soirée où tensions, secrets et jeux de pouvoir explosent. Les interactions entre George et Martha (incarnés par le couple mythique Richard Burton Elizabeth Taylor), marquées par des humiliations verbales et une dynamique de pouvoir toxique, peuvent être interprétées comme une exploration psychologique de la domination et de la soumission.

Dans Network (1976) de Sidney Lumet, un présentateur télé devient une sensation médiatique lorsqu’il s’effondre en direct et commence à exprimer des vérités brutales. Bien que le BDSM ne soit pas explicite, la relation entre Diana (Faye Dunaway) et Max (William Holden) implique une dynamique de pouvoir où Diana domine émotionnellement et professionnellement.

Dans Faut-il tuer Sister George ? (1968), de Robert Aldrich), une actrice vieillissante, menacée de perdre son rôle dans une série télévisée, entretient une relation abusive avec une femme plus jeune. Les dynamiques de pouvoir et de manipulation émotionnelle dans la relation amoureuse reflètent des aspects psychologiques du BDSM. Le contrôle et l’humiliation sont des thèmes centraux dans cette exploration de la dépendance et du déséquilibre.

Midnight Cowboy (1969), réalisé par John Schlesinger, a marqué l’histoire du cinéma américain en remportant l’Oscar du meilleur film malgré son classement initial « X » (réservé aux adultes). Il raconte l’histoire de Joe (Jon Voight), un jeune Texan qui se rend à New York pour devenir gigolo.

L’œuvre est traversée par des thèmes et sous-entendus de domination, de soumission, et d’exploitation sexuelle, principalement véhiculés par les interactions entre les personnages et les situations dans lesquelles Joe se retrouve. En tant que gigolo en herbe, Joe cherche à s’offrir à des femmes riches, mais il finit par être exploité, humilié ou manipulé. Sa position de « soumis » économique et psychologique, traité non pas comme une personne, mais comme un objet de désir, reflète une forme symbolique de domination exercée par ses partenaires ou par les circonstances.

L’influence du BDSM peut se situer principalement au niveau de l’esthétique, comme dans Cabaret (1972) de Bob Fosse. À Berlin dans les années 1930, Sally Bowles (Liza Minnelli), une chanteuse de cabaret, vit des relations complexes dans une société en mutation. L’univers du cabaret, avec ses costumes fétichistes (corsets, bas résilles), flirte avec une esthétique BDSM qui évoque le contrôle et la soumission dans un contexte ludique et subversif.

Plutôt que d’explorer les pratiques consensuelles du BDSM, les films mainstream se concentrent sur des tensions de pouvoir et des relations complexes où la domination ou la soumission sont psychologiques ou émotionnelles. Dans de nombreux cas, le BDSM est utilisé comme une métaphore de la corruption, du danger ou de la perversion, renforçant des stéréotypes négatifs.

La représentation du BDSM dans le cinéma mainstream de cette époque a souvent été critiquée pour son manque de réalisme et de nuance. Il est fréquemment présenté comme une déviance ou un signe de déséquilibre psychologique, contribuant à sa stigmatisation. Mais si les pratiques BDSM restent souvent en marge du cinéma hollywoodien, elles commencent à s’immiscer dans les intrigues de films plus grand public.